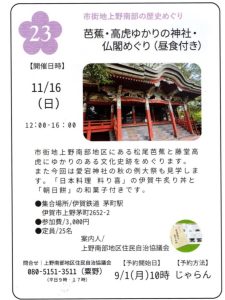

『伊賀ぶらり体験博覧会』市街地上野南部の歴史 芭蕉・高虎ゆかりの神社・仏閣めぐり開催!!

2025/12/11

令和7年11月16日(日)12時から、地域創生部会主催による『伊賀ぶらり体験博覧会』市街地上野南部の歴史 芭蕉・高虎ゆかりの神社・仏閣めぐりを開催しました。

雲一つない秋の晴天に恵まれ、じゃらんを通じ伊賀ぶらり体験博覧会(いがぶら)にお申し込みをいただいた皆さんとスタッフも合わせて総勢24名で伊賀鉄道茅町駅から上野南部地区の史跡散策へ出発しました。

【散策コース】

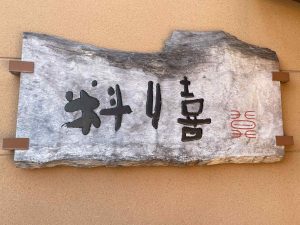

伊賀鉄道 茅町駅➡日本料理「料り喜」で昼食➡山渓寺➡一乃湯➡心念寺➡旧料理旅館九重➡松本院➡蓑虫庵➡愛宕神社➡恵美須神社

👉伊賀鉄道 茅町駅から歩いて5分ほどで「日本料理 料り喜」に到着。

昼食に「伊賀牛炙り丼」をいただきました。

伊賀の外へはほとんど出回らない伊賀牛。とろける旨みと脂の香りが食欲をそそります。皆さん大満足のご様子でした。

👉山渓寺に到着。いがうえの語り部の会の2名と合流しました。

山渓寺の由来は、藤堂高虎の従兄弟である藤堂新七郎良勝をはじめ多くの藤堂家家臣が元和元年(1615年)大阪夏の陣の時、豊臣家の抵抗に遭い大阪・八尾付近で良勝を含むほぼ全員が殉死。一族の供養として山渓寺が創建されました。

芭蕉を俳諧の世界に導いた藤堂新七郎良忠(俳号:蝉吟)の蝉吟公墓所へ。

長谷川住職様のご厚意で、本堂と達磨堂を特別にご案内いただき、歴史や由来について丁寧にお話しいただきました。

👉平成25年に唐破風屋根の本館と石柱門が国の登録有形文化財に指定された昭和レトロな雰囲気が漂う銭湯一乃湯、しだれ桜で有名な心念寺と平成30年に本館と別館並びに門及び塀が国の登録有形文化財に指定された旧料理旅館九重の説明を受けながら散策していきました。

👉朝来山 松本院に到着

松本院は修験者を束ねる伊賀先達講の大元締で、役行者が祀られた行者堂があります。毎年夏には修験者を率いて大峰山まいり(入峰修行)が今も行われていて、本尊は不動明王像が祀られています。また、上野天神祭と関わりが深く、3代藩主藤堂高久から、病気平癒報謝として能面が下されています。天神祭の鬼行列は、この能面をかぶって練り歩た事に始まり、現在の鬼行列に発展してきたと考えられます。

今回は、ご住職様のご厚意で特別に大黒天様や不動明王様も拝ませていただくことができました。

👉蓑虫庵に到着

蓑虫庵は、芭蕉の門人・服部土芳の草庵で芭蕉五庵(無名庵・西麓庵。東麓庵・瓢竹庵・蓑虫庵)の中で唯一現存している庵です。貞享五年(1688年)に芭蕉がここを訪れ、庵開きのお祝いとして送った、「みの虫の 音を聞きにこよ 草の庵」の句にちなんで蓑虫庵と名付けられました。

たくさんの木々が秋色に色付き、日差しを受けた葉のグラデーションがとても綺麗で、訪れた皆さんも思わず足を止めて眺めていました。

👉愛宕神社に到着

蓑虫庵を出て左に曲がると正面に赤い鳥居とこんもりとした愛宕神社の森が見えます。

鳥居をくぐり、石段を上がると拝殿があり、その奥に極彩色で華やかに彩られた本殿があります。城下町において、上野天神宮と並び藩主や庶民から信仰を集めていた愛宕神社は昭和37年に三重県教育委員会より文化財の指定を受けています。

15時から始まる愛宕神社「湯立の神事」に参加をさせていただきました。

愛宕さんならではの珍しい儀式で、熱湯の中に笹をつけ、その湯をかぶるとその年は風邪をひかないという、大変激しく珍しい儀式です。夜には舞姫さんによるご祈祷が行われました。

👉恵美須神社に到着

教然大徳が夢のお告げを受けて上野の南郊に広がる蓮池のほとりに祠を建て、蛭子像を祀ったのが蛭子宮の始まりと言われています。毎年、初戎大祭が1月19日(宵宮祭)・20日に(本宮祭)に、仕舞戎大祭が11月20日に執り行われ多くの人で賑わいます。

算盤型算額はよく見られる和算の問題と回答の記された算額とは形状が異なっていて、算磐型の算額です。刻印には1958年に平野屋和造の弟子らによって奉納されたと記されています。2014年に伊賀市有形文化財に指定されました。

散策後は伊賀米を使った、「朝日餅」のみたらし団子をお土産にお持ち帰りいただきました。

今回のいがぶら上野南部地区散策は、多くの皆さまにご参加いただき、神社仏閣の参拝や湯立の神事への参加など、普段なかなか味わうことのできない貴重なひとときを共有することができました。美味しい伊賀牛炙り丼でお腹も心も満たされ、帰りにお配りした朝日餅のみたらし団子も大変喜んでいただけて何よりです。

地域の魅力を再発見しながら、参加者同士の交流も深まる温かい一日となりました。ご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。