健康スポーツ部会主催「岡波総合病院 出前講座&体力測定会」開催

7月8日(火)午後13時30分から上野南部地区市民センターにて、畿内会 岡波総合病院 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の東雲 洋美さんをお招きし、「岡波総合病院 出前講座~少しでも若々しく脳の機能を保つために~&体力測定会」を開催しました。

東雲さんは整形外科外来を中心にリハビリや予防的健康啓発活動に携わっておられ、地域の方の“いきいきとした暮らし”を支えることを目的とされています。本日も脳の話を中心にたくさんのお話をしていただきました。

『脳の神経細胞とグリア細胞』『記憶と機能を支えるネットワーク』

脳は無数の神経細胞とグリア細胞によるネットワークで構成されています。

記憶や学習、新しい体験を重ねることで、このネットワークが活性化され、脳の機能を維持してくれます。

「ちょっとした物忘れ」から見えるサイン

アルツハイマー型認知症の前兆として、記憶の定着に影響を及ぼす異常なベータアミロイドの蓄積など知られています。ただし、ちょっとした物忘れは「認知症」ではありません。大切なのは日々の関心を持つことと脳を使い続ける習慣です。

脳の機能の衰えを少しでも予防するには(日常で取り入れたい習慣)

1.文字を書く

2.日記をつける・書いたものを読み返す

(思い出しながら文章にまとめることで記憶が強化される)

3.指先を動かす(編み物や手工芸は集中力を刺激)

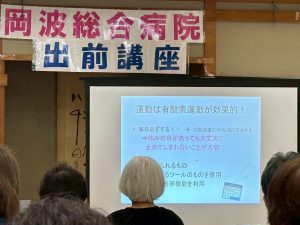

4社会活動を行う(新しい会話や人とのやり取りが脳を刺激)

5.旬の野菜や青魚を食べよう(EPAやDHAが血管や脳の健康をサポート)

6.将棋、オセロなどをする

7.洋裁をする

(集中力を刺激する)

8.会話をする・歌をうたう

9.心地よい音楽を聴きながら呼吸を整える

(呼吸と感情の調和が脳のリフレッシュに)

10.片付けの習慣を身につける(整理整頓が思考の集中力アップにつながる)

11.常に新しい情報を入手しておきましょう(得た知識を人に伝えると記憶定着に有効)

12.生活にメリハリをつけて

13.適度に身体を動かす

(睡眠の質向上、人との接点の創出)

14.質の良い睡眠をとろう(過ぎ/不足ともに認知リスク上昇。就寝前はスマホを控えめに)

15.新たな事に挑戦する(小さな目標でも挑戦する意欲が脳に刺激を与える)

『ストレスと脳の関係』

ストレスは脳への酸素供給を妨げ、記憶や思考力の低下を招きます。「深呼吸」や「ウオーキング」「短時間の休憩」でストレスをリセットしましょう。甘いものも時にはOK。

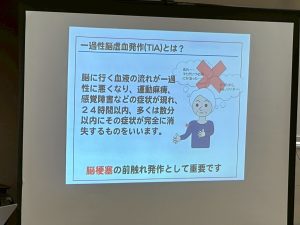

『脳・血管の健康チェック』

・血圧測定:特に朝の血圧が重要です。

・TIA(一過性脳虚血発作)や脳梗塞の兆候:意識障害、しびれ、めまい、視覚障害などがみられたら、すぐ救急車を!

・脳ドック・血管ドック:病気の早期発見・予防に役立ちます。

東雲さんからは、記憶・ストレス・生活習慣・食事・血圧管理など、脳の健康に関わる幅広い視点から実生活に役立つヒントをたくさん紹介していただきました。

参加された30名の皆様も、メモをとり熱心に耳を傾けて聴講していました。

講演後は体力測定を開催。8種類の測定器具で身長、体重、基礎代謝、骨密度、血管年齢や握力や棒反応(反応速度のチェック)で反応状況も測定しました。

参加された皆さまは測定結果をみながら、健康状態について改めて考えるきっかけになったようで、「骨密度が思っていたより低かった」「反応が意外と早かった」など、和やかな中にも真剣なやり取りが見られました。